2019年4月12日,应华东师范大学外语学院邀请,北京外国语大学副校长、中国澳大利亚研究会会长孙有中教授到访我校。12日上午,华东师范大学副校长戴立益与孙有中副校长进行了亲切会见,深入地探讨了外语教育、本科教学、国别与区域研究等相关问题。

会面后,由英语系系主任陈弘教授主持,孙有中教授为华东师范大学外语学院英语系100多位师生做了题为“跨文化思辨英语人文教育论”(Language and Intercultural Critical Thinking Integrated Liberal Education Approach) 的学术报告。

孙有中教授的讲座以外语专业人才培养中存在的具体问题为切入点,以翔实的数据分析了外语专业教学中培养学生思辨能力的重要性,以生动的事例说明了从课堂教学出发、培养学生思辨能力的可行性。

孙有中教授指出,英语专业技能课程的教学目标应该依据三个原则:1. 语言课程是英语人文教育的必要组成部分;2. 语言能力,包括思辨能力和跨文化能力;3. 语言学习是一个合作参与的社会文化建构过程。其中语言能力应逐步到达三个境界:言之无误(具备语言基本功)——言之有理(具有思辨能力的语言能力)——言之有礼(具有跨文化能力的语言能力)。

谈到英语类专业发展的阶段问题时,孙有中教授与在座师生分享了北外英语类专业人才培养的三个阶段——语言技能阶段、外语学科内部通识课程阶段,分方向和专业阶段。学生在第一阶段接受外语听、说、读、写技能训练,为了使技能训练内容化,可以鼓励阅读文化研究与社会研究方面的经典篇章,从而提高思辨能力和跨文化胜任力;在第二阶段,可以开设外语学科的基础课程,如《文学导论》、《西方文论》等加深专业学生对语言认识的高度和深度,并形成初步的研究方法;而在第三阶段,则可以根据学校的不同特色开设相应的专业课程,如法律英语、商务英语、医学英语等。

最后,孙有中教授就外语学院如何推动学校发展的问题谈了几点自己的体会:由于国际化视野和外语能力关系到学生的终身发展,因此大学英语应该关注更多学术英语、专门用途英语发展,从而为每个学院的学生打造“量身定做”的精品英语课程;与此同时,外语学院应该积极发展学科建设,吸引其他专业辅修外语专业作为第二学位,从而提高学生思辨能力和跨文化胜任力。

孙有中教授的精彩讲座激发了到场师生的浓厚兴趣,孙教授对师生们的提问给予耐心细致、又不乏幽默的回答。

外语学院党委书记闫露对孙有中教授的讲座要点进行了精要的总结,期望我院师生能够在孙有中教授的关于思辨学习论述的启发和指导下,共同推进我院学科建设与发展。

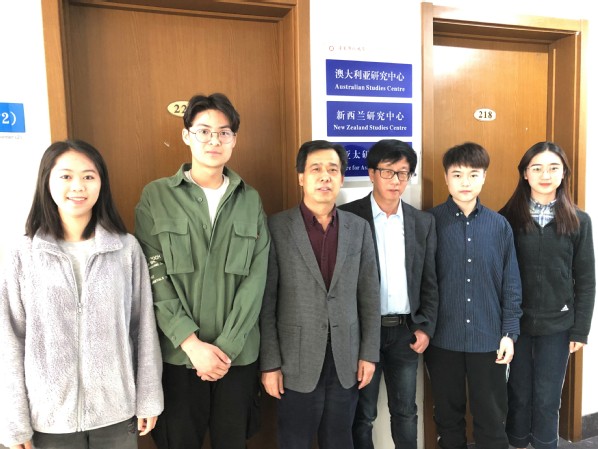

讲座后,孙有中教授还来到华东师大澳大利亚研究中心,对我校的澳大利亚研究取得的成就表示赞赏和勉励。我校澳大利亚研究中心和北京外国语大学澳大利亚研究中心同建于20世纪80年代中期,是我国澳大利亚研究的两大重镇,双方紧密合作,成果卓著。