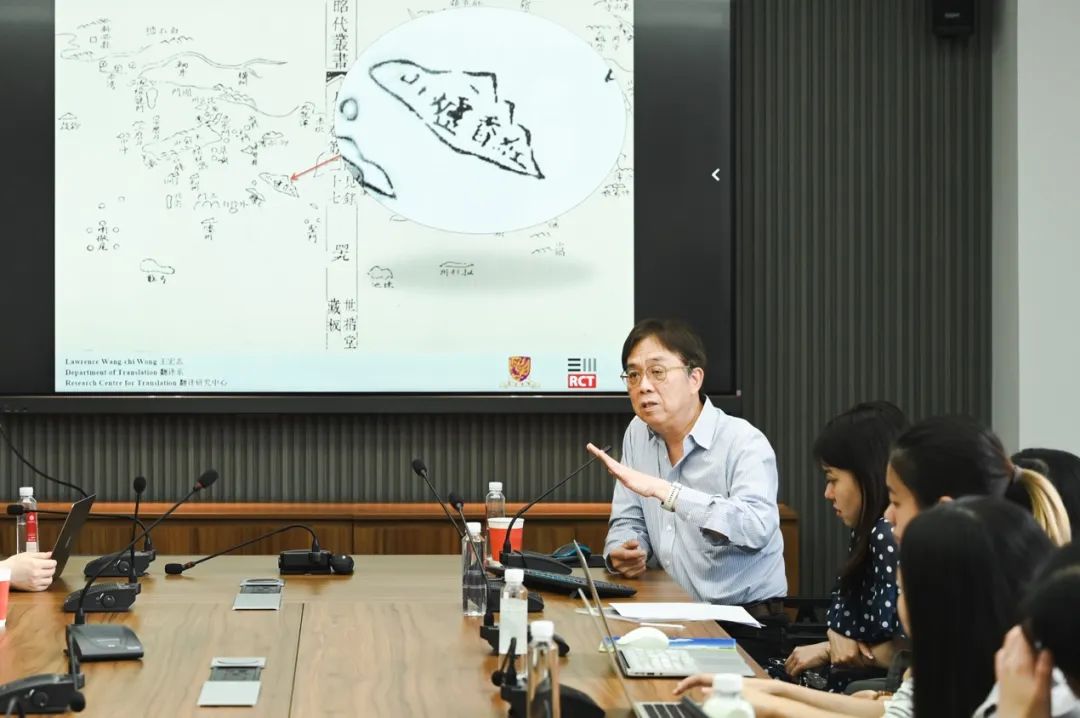

2025年6月11日下午,外语学院“聚学讲堂”暨2025年第69场百场校级学术讲座“翻译与近代中国:以鸦片战争前期广州谈判的翻译问题为个案”在外语楼319会议室举行。本次讲座邀请到香港中文大学王宏志教授主讲,由翻译系帅司阳老师主持,历史系陈波教授应邀出席,外语学院和历史系的众多同学到场参加。

讲座伊始,王宏志教授指出目前针对“翻译与中国近代史”的研究中,翻译在中国近代史、在鸦片战争中扮演的角色没有被研究透彻。而翻译实际上在鸦片战争和近代的中西方交流中扮演了重要作用。从明末西方人来华开始,翻译作为西方人与中国人沟通的媒介,必然地参与和影响中国近代史进程。没有关注翻译的中国近代史研究不可能是全面和准确的。同时,王教授还对在翻译史视角下进行史料收集进行了介绍。

接着,王宏志教授转入讲座的核心话题——“割让香港”四个字如何由于翻译引起了中英双方不同理解,又是如何被提出并被清政府同意的。此过程的主导者是英国方面的译员马儒翰。王教授首先探讨了中英双方对“香港”的定义差别。在英方文件中,能找到the Island of Hong Kong,在英方其他档案中也可以看出,英国人很早以前就把“香港”理解成了如今“香港”整个岛的范畴。但在对应的中文文件中,1840年的完全找不到“香港”二字,取而代之的是“红坎山”,1841年的则是译作“红坎”外加小字“即香港”。从中文档案中可以发现,清代官员所理解的“香港”只是一个大岛屿中一部分,不过有部分官员能意识到英国“名则借求香港,实则预占全岛”。总之,此时“香港”并非如今“香港全岛”的总称。中英对“香港”一词的不理解所带来的信息差,导致清政府认为所让出的只是一个小岛上的一小块土地。

随后,他指出,中英双方对“割让”一词的认识同样不同。在中方的各种档案里,英文原文中使用的“cede”一词在翻译过程中被表达为“给予”或“奉送”,并未明确体现“永久割让”之意。这导致清廷部分官员,尤其是道光皇帝,并未完全意识到这一翻译背后的法律含义。清代官员往往将其解释为“寄居”或“寄寓”,只是忧虑给予“久之渐成占据”。因此,清朝政府将英方在香港索取的权利理解为近似葡萄牙人在澳门的模式,主权和管制仍归清政府所有。这种翻译偏差在中方完全丧失香港主权之后才被察觉。

讲座结束后,王教授与在场师生进行了互动,一一解答了大家的问题,主要涉及清政府对翻译的态度和在谈判中发挥的主动性。讲座围绕鸦片战争前期一次重要谈判的翻译问题展开,通过分析内阁大学士琦善(1786-1854)与英国全权大使义律(Charles Elliot, 1801-1875)在1840年11月到1841年3月“广州谈判”期间往来文书的中英文本以及相关的史料,深入剖析在这次谈判中商议割让香港时所出现的翻译问题,并借此个案展示翻译在中国近代史进程中扮演的重要角色。

王宏志,现任香港中文大学荣休讲座教授兼研究教授、翻译研究中心主任,复旦大学中文系兼任教授及博导、文学翻译研究中心名誉主任,上海外国语大学高级翻译学院兼任讲座教授及博导,《翻译史研究》《翻译学报》主编。出版著作《龙与狮的对话:翻译与马戛尔尼访华使团》《翻译与近代中国》《翻译与文学之间》《重释“信达雅”:二十世纪中国翻译研究》《鲁迅与“左联”》《文学与政治之间:鲁迅·新月·文学史》及Politics and Literature in Shanghai: The Chinese League of Left-wing Writers,1930-1936等十余种。