2025年6月3日下午,本年度第61场校级学术讲座“‘辨’证之‘辩’:《自然辩证法》早期汉译考辩”在外语楼319会议室举行。本次讲座系外语学院与历史学系共同主办,由复旦大学历史系高晞教授主讲,外语学院副院长赵朝永教授、历史学系陈波教授应邀出席致辞。讲座由翻译系帅司阳老师主持,外语学院和历史学系众多师生到场参加。

讲座伊始,高晞教授首先介绍了《自然辩证法》的研究在中国的缘起,接着提出了本场讲座核心的两个问题:第一是对“自然辩证法的中国化”历史进程进行考察——“自然辩证法的中国化”是从何时开始的?在“中国化”之前的“自然辩证法”是怎样的知识体系?第二是自然辩证法与科学史是什么关系?

随后,高晞教授详细分析了Dialectics一词在日本与中国的翻译历程,追溯其从西方进入东亚的路径。以往的观点认为,中国的“辩证法”的译法来源于日文的“弁证法”。但高晞教授指出,日文中最早的dialectic被译为“敏辨法(论)”,后来发展出“辩证法”的译法,在1897年可以找到“辩证法”的翻译,但初期被归在“论理学”(逻辑学)之下混为一谈。在中国,学者则从中国传统哲学中借词翻译“辩证法”,并非简单地移用日译词,“辩证法”术语广泛传播也与马克思主义学说的汉译有关。Dialectics在中国的翻译有相对独立的发展路径。而“弁证法”一词的出现则晚于日语和汉语的“辩证法”。

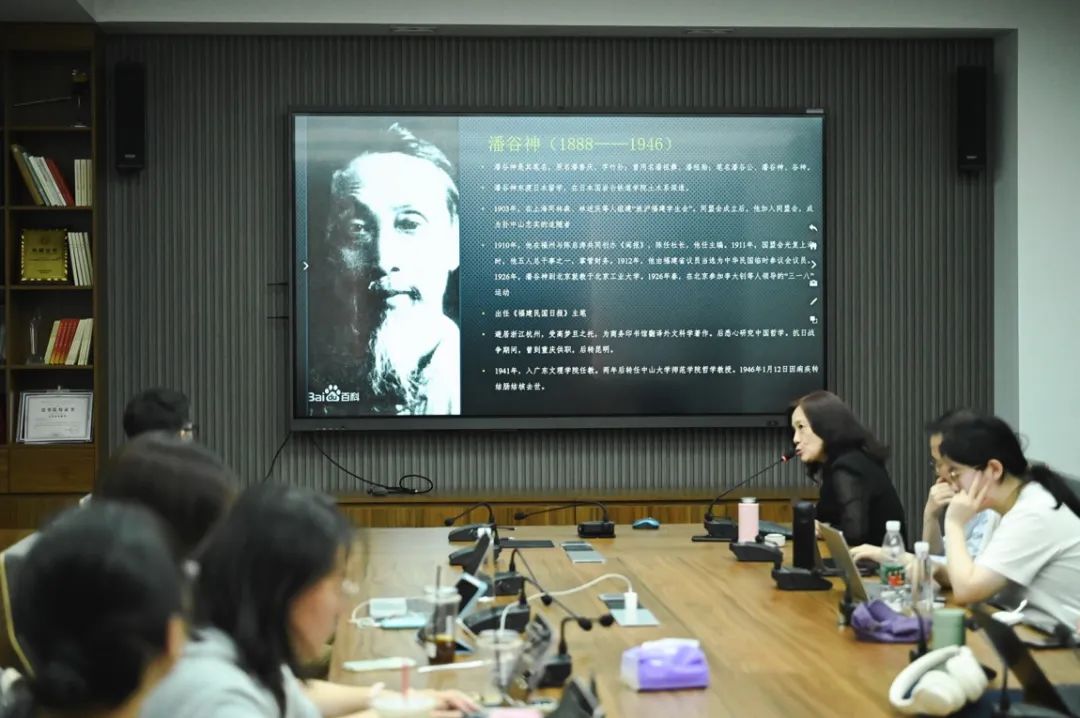

高晞教授由此转入对《自然辩证法》汉译的探讨。在众多译本之中,高教授尤为强调了两位译者的重要性。一位是林伯修,又名杜国庠。1926年,日本《在马克思主义旗帜下》杂志发表《自然辩证法》导论,首次使用“自然辩证法”一词;1929年林柏修将此导论译为中文,这是“自然辩证法”一词首次系统出现在中文出版物中。另一位是潘古神,他对恩格斯的自然辩证法推崇备至。1933年他翻译出版了《自然科学概论》一书,其中提到要“踏上自然科学之新阶段”,必须要研究恩格斯的《自然辩证法》。在他的其他译作中,潘谷神也多次引《自然之辩证法》。可以看出,他已经意识到以哲学之辩证法阐释正在蓬勃发展的现代科学技术是一种新的思维方式。

接着,高晞教授开始阐释讲座的第二个问题:自然辩证法与科学史的关系。恩格斯在撰写《自然辩证法》时的思维方式本质上是科学的,他不是抽象空谈哲学概念,而是紧跟19世纪自然科学最新研究的成就去思考哲学问题。同时,只有中国将“自然辩证法”发展为一门制度化、课程化的独立学科,并使之纳入科学史与哲学史的交汇研究范畴,例如1981年成立的自然辩证法研究会,国际学术体系中与“国际科学史与科学哲学联合会”对接。中国“自然辩证法”课程旨在反对伪科学、弘扬科学机制,而非单纯的哲学教学。

最后,高晞教授再次回顾了“辩证法”在中日的翻译过程,随后指出了《自然辩证法》研究在中国的不同面相。《自然辩证法》在华的传播和马克思主义的新思想的传播有关,也跟近代国人如何认识科学有关,而其进入中国经历的由德文原稿到俄文到日文再翻译为中文、又经历了国人的批判性接受的过程又是一个新的面相。

讲座结束后,高晞教授与在场师生进行了互动,一一解答了大家的问题,主要涉及翻译与思想的双向互动。讲座围绕《自然辩证法》的早期汉译展开,厘清了“辩证法”术语在中日语境中的译法演变,梳理其从德文手稿经俄、日传入中国的翻译路径及关键人物贡献,展现了中国对其的批判性接受与本土化过程。讲座不仅重构了自然辩证法进入中国的历史脉络,更提示我们将翻译视为思想转化与文化重构的过程,从而深化对知识如何在历史中流动与变形的理解。

高晞,现任复旦大学历史系教授,博士生导师,中国科学技术史学会常务理事,曾任美国哈佛大学燕京学社访问研究员。主要著作有《何鲁之死:1831年震撼全球的医疗事件》《步行者:闻玉梅传》《德贞传:一个英国传教士与中国医学现代化》等,编著《医学与历史》《本草环球记:5世纪以来全球市场上的药物、贸易与健康知识生产》《中外医学文化交流史:中外医学跨文化传通》等。