2025年5月16日下午1点,华东师范大学第49场“百场校级学术讲座”暨外语学院文学研究团队系列讲座(文明互鉴专题)在外语学院319会议室顺利举行。此次讲座特别邀请四川外国语大学日语学院教授、博士生导师、副院长陈可冉主讲,题为“江户前期文坛的知识传播与文学创作——随笔・日记・注释所形成的文艺空间”。讲座由华东师范大学外语学院日语系尤海燕教授主持,并邀请同济大学李宇玲教授,以及我校日语系唐权副教授、陈文佳副教授担任与谈人。日语系研究生、部分本科生及外系师生参加了活动。

讲座伊始,陈可冉老师首先介绍了他关注的一个问题——日本古典文学诞生的契机。他指出,文学的重要功能之一即为社交工具,文学创作往往诞生于文人之间的交往互动之中。除文人聚会之外,自然风物的感发亦是促成文学生成的关键因素。作为例证,陈老师引用了平安时代权臣藤原道长于宽仁二年(1018)十月十六日所作和歌:“この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも 無しと思へば”。此歌吟咏于其第三女威子被立为中宫的庆贺宴席之上,而十月十六日正值月满之夜,道长借圆月象征自身权势之圆满,将个人权力的顶峰与自然界的满月意象巧妙结合。此一实例正切实体现了文学生成与社交活动、自然景物三者之间密切的关系。

随后,陈老师从“赏月”这一文化行为出发,引出了松尾芭蕉关于九月十三日赏月的相关论述。某年九月十三日夜,芭蕉在其居所芭蕉庵中独自赏月,友人山口素堂前来造访,并引用石川丈山“一轮未满二分亏”之句吟咏月色。芭蕉亦曾指出,九月十三日赏月之风俗起源于菅原道真,且此习俗为日本独有,中国与朝鲜皆无,由此体现出一种文化上的“自信”。陈老师关注的重点在于:芭蕉等人为何在十三夜赏月时特别援引石川丈山的诗句?又为何会将十三夜赏月视为日本特有之风俗,进而作为文化自信的象征?

围绕上述问题,陈可冉老师首先对石川丈山所作诗句的出处进行了详实考证,确认该句出自题为《九月十三夜与昌三、静轩入吉田氏家玩月池亭》(《新编覆酱集》卷一)的诗作。从题目可知,此诗正是在九月十三日赏月时所作,且明确点出了同游者之名。题中所列的“昌三”“静轩”与“吉田氏”,分别为江户前期的文人松永昌三、野间三竹与角仓素庵,他们三人与石川丈山皆与林罗山为首的林家关系密切。值得注意的是,援引丈山诗句的山口素堂亦对林家抱有深厚敬仰,甚至自称为林家之弟子。

其次,关于九月十三日赏月习俗源于菅原道真的说法,陈可冉老师引据了江户前期俳人冈西惟中所撰随笔《续无名抄》中的相关记载。文中明确指出,中国并无十三夜赏月的习俗,并援引菅原道真的诗作为佐证,显示这一风俗在日本早已广泛流传。值得注意的是,惟中曾师从儒者菊池耕斋,而耕斋是林罗山的弟子,因此惟中可视为林门再传弟子。由此可推测,《续无名抄》中的相关叙述,很可能源自林家的言说。在林罗山所撰《徒然草》注释书《野槌》,以及《罗山林先生文集》中,就记载了与《续无名抄》相似的文段与论述。

由此陈可冉老师认为,芭蕉关于“九月十三日赏月”源于道真,以及其将此视为日本特有风俗的认识,实则深受林家的影响。芭蕉周围聚集着一批林家的弟子与友人,其与他们之间的持续互动,构成了芭蕉庵所特有的“文艺空间”。

随后,陈可冉老师将讲座重心转向林家的学问体系及其文学活动。他首先概述了林家三代——林罗山、林鹅峰与林凤冈的著述情况,指出林家学问广博,涵盖并整合了大量来自中日两国的知识资源,经过梳理与诠释后,致力于向更广泛的社会群体普及,从而对整个江户时代的文艺产生了深远影响。尤其值得关注的是,林家在吸收与整合中国传来的最新知识时,随笔发挥了关键作用。在这一脉络下,陈老师重点介绍了林罗山的随笔创作。罗山本人酷爱撰写随笔,其七十五卷的《罗山林先生文集》中,特设“随笔”部十卷,专收其以汉文撰写的随笔文章。在传统文人文集中专辟随笔部,且篇幅达十卷之巨,可谓极为罕见。此外,罗山亦创作了大量和文随笔。

陈可冉老师指出,罗山之所以如此重视随笔写作,很大程度上受到了南宋文人罗大经《鹤林玉露》及洪迈《容斋随笔》的深刻影响,甚至可视为其随笔写作的直接范式。在此基础上,陈老师进一步以《鹤林玉露》丙集卷四的《山静日长》《日本国僧》,以及丙集卷一的《花》等条目为例,具体分析《鹤林玉露》在思想内容与写作形式上对林家学问,乃至江户前期文坛整体所造成的重要影响。

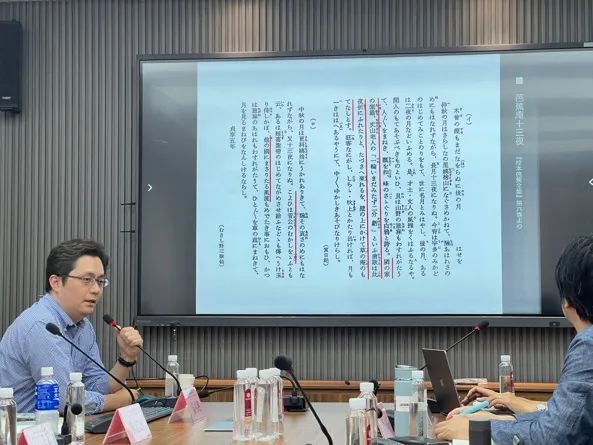

接下来,陈可冉老师将视野转向松尾芭蕉的日记作品《嵯峨日记》。通过对野村本《嵯峨日记》与以该本为底本整理的小学馆《松尾芭蕉集》之间的对照,陈老师指出,小学馆版本在翻刻过程中未遵循原本的换行与空行格式,从而可能引发对文本结构和意义的误解。具体而言,芭蕉在写作时常于正文之后另起一行,或隔行书写注释性内容,以自注方式解释日记中出现的词句。而整理本未能识别这种文体特征,将注释与正文混淆,导致文本原貌被篡改。

陈可冉老师进一步指出,由于注释的存在,使得《嵯峨日记》不仅仅是记录日常生活的传统日记体,而展现出作者对于知识积累的强烈意图。这种自注式的写法,明显受到了当时盛行的注释书、考证随笔等文体的影响。芭蕉将考证与注释方法引入日记创作,使《嵯峨日记》兼具日记、考证随笔、注释乃至读书笔记的复合性格。

最后,陈可冉老师强调,江户前期文坛的形成深受时代风潮与知识体系的共同驱动,文学与知识的交织、文人与学者的互动,构成了当时独特的文化生态。因此,若欲深入理解江户文学的发展面貌,知识传播应被视为不可或缺的重要视角之一。

演讲结束后,李宇玲老师、唐权老师与陈文佳老师分别从自身研究出发,与陈老师展开了富有深度的对话与交流。李老师指出陈老师发现了南宋罗大经《鹤林玉露》在日本近世知识界的影响,非常可贵;另外九月十三日的赏月并未出现在菅原道真的诗文中,可能是后来人的付会。唐老师指出了从日本近世文学角度的度重新理解《鹤林玉露》的必要性。陈文佳老师则就比《鹤林玉露》时代稍早一些的笔记类作品《唐诗纪事》是否出现在林罗山的笔记中,请教了陈老师。现场气氛热烈,与会师生也由此深切感受到知识与观点碰撞所带来的启发。

讲座尾声,尤海燕老师向陈老师致以诚挚谢意。她指出,陈老师的讲演建立在扎实的史料考证与严谨的文本分析基础之上,以随笔、日记与注释为切入点,为在场听众展现了一个以林家为核心的江户前期文学世界,为我们理解江户时代的知识与文学生态提供了崭新的视角与重要启发。

在热烈而持久的掌声中,本场讲座圆满落幕。