2025年6月8日,第二届全国高校德语学科研究生学术创新论坛在北京外国语大学圆满举行。作为全国德语专业的重要学术活动之一,本届论坛吸引了来自北京大学、浙江大学、南京大学、同济大学等13所高校的硕士及博士研究生同台竞技,交流互鉴。

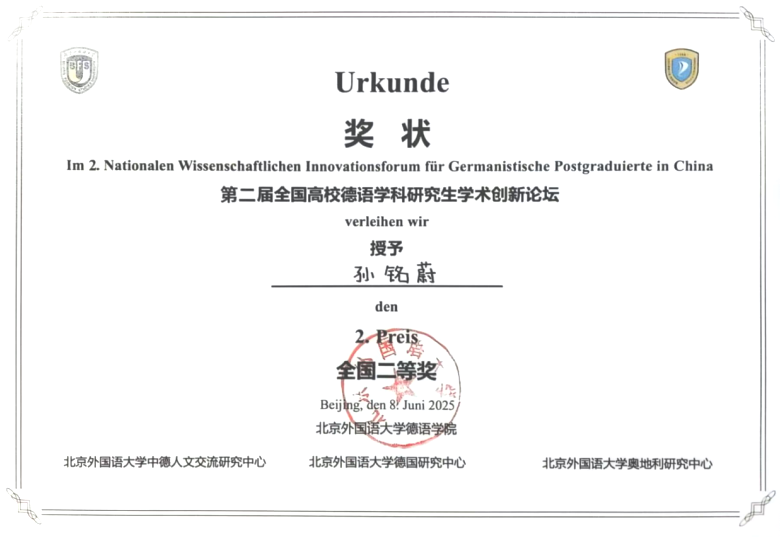

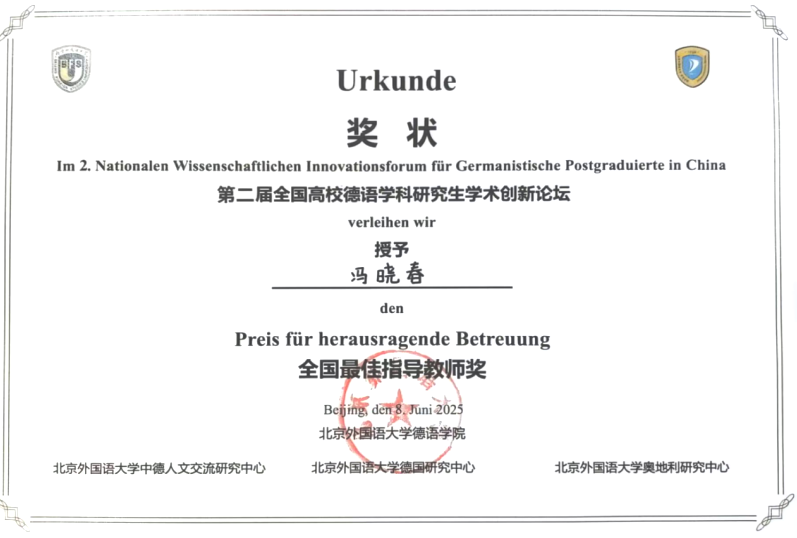

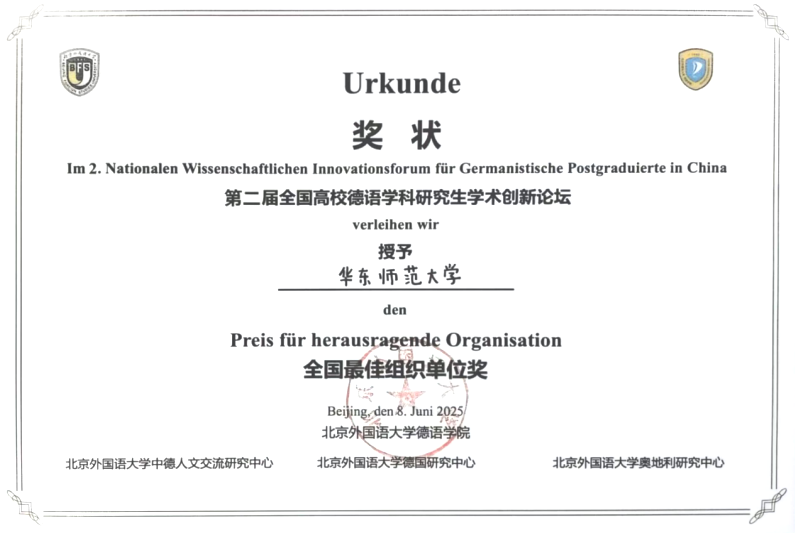

继去年德语系2023级研究生郑嘉仪获全国二等奖之后,今年再传捷报:2024级硕士研究生孙铭蔚获全国二等奖,周雨彤获全国三等奖;德语系冯晓春副教授获全国最佳指导教师奖;华东师范大学获最佳组织单位奖。在高水平的学术平台上,我系师生再度以优异成绩脱颖而出,充分展现了华东师范大学德语学科在科研训练与人才培养方面的扎实基础与综合实力。

开幕式合影

本次论坛由北外德语学院主办,北外中德人文交流研究中心、德国研究中心、奥地利研究中心协办,北外研究生院、外研社综合语种教育出版分社德语部及北外荣裕民基金支持。论坛秉持“求知·求新·求真”的宗旨,设立“文学与翻译”“语言与跨文化”“区域与国别”三个学术赛道,为全国德语学子搭建跨学科研究与学术交流平台,以扩展学术视野、促进学术创新。经过初赛匿名评审,全国共有28名学生晋级决赛,我系孙铭蔚成功入围总决赛并赴北京外国语大学参加总决赛,最终凭借论文《<彭忒西勒亚>中的语言失效与主体性危机》获得“文学与翻译”赛道全国二等奖。

“文学与翻译”分论坛合影

孙铭蔚同学的研究聚焦德国知名作家克莱斯特的代表作《彭忒西勒亚》,从语言失效与主体性危机的角度切入,结合叙事策略与文本结构深入分析了语言在剧中如何失去表征与交际功能,并最终演变为压制个体的权力机制。文章强调,《彭忒西勒亚》不仅是语言的悲剧,更是现代性的预言,至今仍对理解当代数字媒介环境下的表达困境和个体孤立具有现实意义。

周雨彤同学则以《世界报》《南德意志报》对2025年中美关税冲突的报道为研究对象,结合Fairclough的批评话语分析模型与Van Dijk的意识形态理论,探讨德国媒体在叙事建构中如何体现特定立场。研究发现,德媒在呈现中美关系时呈现出对美“强化+负面”、对华“忽略+中立”的报道取向,反映了其根植于西方主体论的话语逻辑与对中国的“他者化”机制。该研究为理解国际舆论构建中的话语权问题提供了参考。

在本次比赛中,我校参赛作品选题紧贴学术前沿,视角新颖,分析扎实,充分体现了德语系在科研训练、跨文化视野与批判性思维方面的培养成效。导师们悉心指导,为学生取得优异成绩提供了坚实保障。

此次佳绩不仅是对学生学术潜力与努力精神的肯定,更是德语系长期重视科研育人、鼓励学生参与高水平学术实践理念的具体体现。德语系坚持以提升学生的创新意识和学术能力为核心目标,通过精准学术指导、科研项目培育及竞赛机制支持,全面夯实学生的专业基础与科研能力,不断推动教学与学科建设迈向高质量发展。

德语系全体师生将以此为新起点,继续弘扬严谨治学精神,拓展学术视野,深化专业探索,在今后的赛事与研究中再攀高峰、再创辉煌!