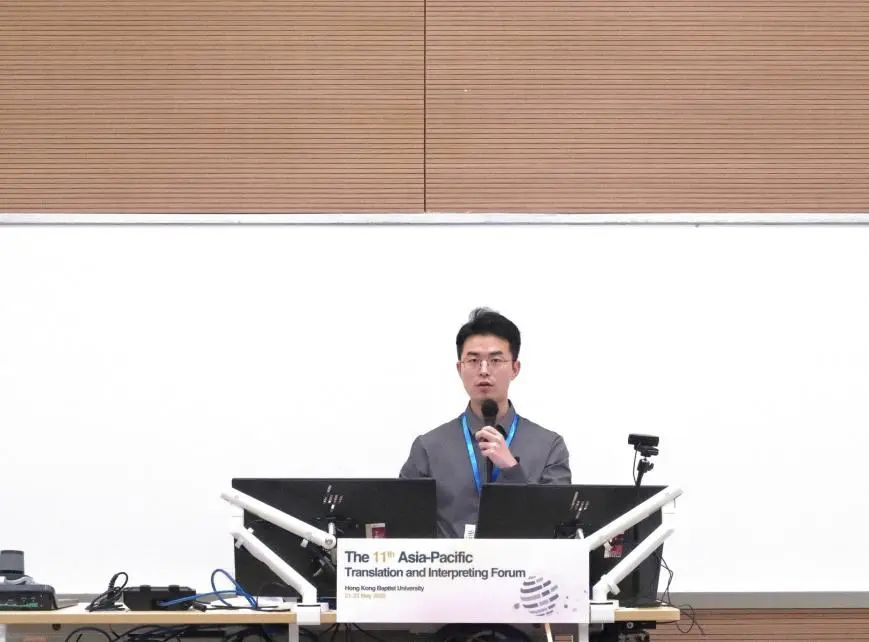

2025年5月21日至23日,第十一届亚太翻译论坛(APTIF11)在中国香港隆重举行。本届论坛以“文化、连通与科技:翻译社群,创新视界”为主题,由国际翻译家联盟(简称“国际译联”)、国际译联亚洲中心、香港翻译学会、香港浸会大学联合主办,吸引了来自全球数十个国家和地区的约400位翻译研究与实践领域的专家学者参会。论坛期间共举办超过40场专题研讨,涵盖人工智能与翻译实践、跨文化传播创新、翻译技术前沿应用、行业与学术的深度对话等多个主题,充分展现了翻译研究与实践在新时代语境下的多元融合与创新趋势。我院赵朝永教授及其指导的博士生钟震昊、李实应邀赴会。

赵朝永教授作题为“Dissecting Readers’Reception and Needs of the English Translations of Chinese Literature with Hong Lou Meng as an Example: A Digital Intelligence Driven Study”(赵朝永、李实)的报告。该研究以数智技术为驱动,细粒度挖掘《红楼梦》英译本的读者述评,依托自然语言处理技术系统辨析大众读者与专业读者的接受偏好及互动显隐。通过厘析英语读者的需求层级及类型,进而阐明《红楼梦》英译接受效果的分级优化路径,有效更新了传统翻译接受研究的架构范围和操作模式。赵朝永教授指出,基于对文学翻译接受效果的现实判断,以读者需求优先取向作出前瞻进而俾补阙遗,有助于促进中国古典小说精准国际传播的可持续发展与变革式创新。

博士生钟震昊在平行论坛上发表了题为“Dialogue on Posthuman’s Power: Generative AI and the Ethical Rewriting in Translated Literature”的研究成果。该研究聚焦生成式人工智能(GenAI)在翻译文学中的伦理重构作用,通过大语言模型(LLM)的文本生成与改写机制,分析AI如何介入并重塑原作中的权力关系。研究结合对抗性训练(adversarial training) 与伦理对齐(ethical alignment) 技术,探讨了AI在翻译决策过程中对权力话语的自动化解构与重建,并提出基于强化学习(RLHF)的伦理干预框架,为后人类语境下的翻译研究提供技术驱动的理论范式。

亚太翻译论坛(原名“亚洲翻译家论坛”)创立于1995年,每三年举办一届,旨在为亚太地区翻译界提供交流与合作的平台,是翻译研究领域重要的学术交流平台。

本次论坛期间,我院师生积极参与分论坛讨论,与来自香港浸会大学、挪威奥斯陆大学、赫瑞-瓦特大学等高校的专家学者开展跨文化对话。与会专家对我院在人工智能与翻译伦理研究方面的探索表示高度关注与积极评价。

此次会议不仅汇聚了全球翻译界的前沿成果,也展示了我院在翻译研究中融合理论创新与技术实践的最新探索,同时为厘清文学翻译与翻译文学的耦合关系、推动中华文化“走出去”提供了理念指引与路径启示。

本次参会的两篇报告均为华东师范大学外语学院“数智驱动的文学译介”研究团队的最新成果,同时也是《语料库翻译学:方法与应用》课程教学的重要组成部分,代表了外语学院“计算语言学”“智能外语教学”两个新学科方向在翻译研究领域的最新成果。在当前外语专业面临重构与融合挑战的背景下,本次参会进一步凸显了“外语+人工智能”“翻译+文化传播”这一类跨界议题的研究价值,为外语学院积极推进“双语+双科”复合型人才培养提供了可借鉴的路径样本。通过参与国际高水平学术交流,不仅拓宽了我院人才培养模式,也深化了对“外语+”人才结构与能力模型的理解。

我院将继续深入探索数智赋能下中华文化经典和当代学术话语走向世界的可能性路径,在教学科研工作中加快融入课程思政理念与跨学科培养机制,推动“学术交流第二课堂”常态化建设,努力为新时代高层次、复合型外语人才的培养提供坚实支撑。